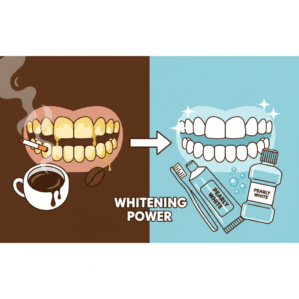

タバコ・コーヒー好きのホワイトニング方法

投稿日:2025年10月20日

最終更新日:2025年10月12日

タバコおよびコーヒーによる着色に対する高度ホワイトニング戦略と専門的メンテナンスプロトコル

I. 序論:生活習慣による着色の臨床的理解と戦略的アプローチ

1.1. レポートの目的と対象読者への導入

本報告書は、喫煙およびコーヒー常飲といった着色を誘発する強い生活習慣を持つ個人を対象に、効果的かつ持続的な歯のホワイトニングを実現するための専門的指針を提供するものである。このような生活習慣を持つ患者は、頑固な外因性着色と、治療後の急速な再着色という二重の審美的課題に直面する。この課題に対応するためには、標準的な美容歯科処置を超えた、高強度の治療オプションと、厳格な長期メンテナンス戦略の統合が不可欠となる。

分析の結果、歯の黄ばみや着色の原因が、加齢による内因性の変色、またはコーヒー、紅茶、タバコなどの飲食物や嗜好品による外因性の変色であっても、天然歯であればホワイトニングによる改善は基本的に可能であるという確証が得られている [1]。しかし、この効果を最大化し、維持するためには、高度な治療選択肢、詳細なリスクマネジメント、そして後述する持続的なメンテナンスプロトコルを遵守しなければならない。

1.2. 喫煙・飲食物による歯の変色のエチオロジー(原因論)

喫煙および特定の飲食物による歯の着色は、特定の化学物質が歯の表面構造であるペリクルに吸着することで生じる。このメカニズムを理解することが、治療戦略の策定において基礎となる。

タバコによる着色の化学的メカニズム

タバコの煙には、ニコチンやタールなどの有害物質が含まれている [2]。これらの物質は歯面に強固に付着し、特にタールはその粘着性と多孔性により、大気中や口腔内の色素を効率的に吸着し、着色や変色を引き起こす [2]。この吸着性の高さが、タバコによる着色を通常の飲食物による着色よりも頑固なものとし、標準的なホワイトニング手法では効果が出にくい構造的な課題を生み出す主要因である。結果として、喫煙者の歯の変色は、単なる表面的な汚れではなく、より強固に定着した色素沈着として扱われる必要がある。

コーヒー・紅茶による着色のメカニズム

コーヒーや紅茶には、タンニンと呼ばれるポリフェノールの一種が豊富に含まれている。これらの色素成分が、歯の表面を覆うタンパク質の膜(ペリクル)に吸着し、時間の経過とともに酸化・変色することで黄ばみや茶色の着色として定着する。

ホワイトニングの作用機序の基本

ホワイトニングは、主に過酸化水素または過酸化尿素を有効成分として利用する。これらの薬剤は分解される際に活性酸素を放出し、この活性酸素がエナメル質内部の色素分子の二重結合を切断し、無色化することで歯を白く見せる効果をもたらす [1]。この漂白効果は、歯の状態やホワイトニングの種類、施術回数によって程度が異なる [1]。

II. 高強度な着色に対応する専門的ホワイトニング治療の選択肢

タバコやコーヒーによる頑固な着色を効果的に改善するためには、市販の低濃度製品では不十分であり、歯科医師の監督下で行われる専門的な高強度治療が求められる。

2.1. オフィスホワイトニング(院内施術):即効性と高濃度戦略

オフィスホワイトニングは、高濃度の過酸化水素を主成分とする薬剤を使用し、歯科医院で専門家の指導のもとで短時間で施術を完了する特徴がある [1]。即効性があり、比較的短期間で効果を実感できる点が大きな利点である [1]。

特に喫煙によって笑顔が損なわれている患者に対しては、市販の製品よりも強力で効果的な専門的トリートメントが戦略の一部となることが一般的である [3]。これらの治療には、高濃度の漂白剤と、レーザーや特殊な光を用いた光活性化技術(院内レーザーホワイトニングなど)が採用される [3]。これらの技術的利点は、高濃度の薬剤を効率的に活性化させ、難治性の着色に対しても短期間で深部まで対応できる点にある。ただし、この種の専門的治療は、費用が高額になる傾向がある [1]。

2.2. 高濃度ホームホワイトニング(自宅施術):持続性と安全性の両立

ホームホワイトニングは、患者が自宅でカスタムメイドのマウスピースと薬剤を使用して行う治療法である。効果を実感するまでに2週間から1ヶ月程度の期間を要するものの [4]、オフィスホワイトニング後の色調の維持や後戻りの防止に極めて有効であり、長期的な持続性を高める上で不可欠な要素となる。

高濃度製品の定義と必須の安全管理

日本国内で薬事承認されているホームホワイトニングの最高濃度は、過酸化尿素 $17\%$ 配合(または過酸化水素 $6\%$ 相当)の薬剤である [5, 6]。この高濃度のホームホワイトニング剤は、従来の低濃度製品に比べて短時間で歯を白くすることが可能であり、着色度が高い患者にとって非常に有効な選択肢である [5]。

しかし、高濃度薬剤の使用には厳格な安全管理が求められる。薬剤濃度が高い分、低濃度用のマウスピースを流用した場合、薬剤が歯茎に漏れ出して歯茎が退縮したり、歯の根が溶けたりするなどの構造的損傷の報告がある [5]。したがって、高濃度ホームホワイトニング剤を使用する際には、必ず専用のマウスピースを作成し、歯科医師の厳格な指導のもとで使用することが義務付けられている [5]。治療の成功は、単に高濃度の薬剤を使用することではなく、歯科医師による徹底したリスクマネジメントと、マウスピースの適合性に関する指導に依存する。安全性を無視した自己判断による高濃度ホームホワイトニングは、歯の構造的損傷のリスクを伴うため、決して推奨されない。

2.3. コンビネーションホワイトニング戦略の提唱

喫煙者や着色習慣を持つ患者は、頑固な色素沈着に対処するため、最も強力な治療法を求める傾向にある [3]。このような患者群にとって最も理想的なプロトコルは、即効性の高いオフィスホワイトニングで初期の白さの「ベースカラー」を一気に向上させ、その後、高濃度ホームホワイトニングで持続的な漂白効果と色調の定着を図る「コンビネーション治療」である。この戦略は、即効性と持続性の両方を満たすことができる。

タバコ・コーヒー着色に対する主要ホワイトニング治療法比較

| 治療法 | 薬剤濃度 | 即効性 | 費用目安 (初期) | タバコ/コーヒー着色への適性 |

|---|---|---|---|---|

| オフィスホワイトニング | 高濃度 (過酸化水素) | 高 (即効性) | 高額になる傾向 [1] |

非常に高い (専門技術/光活性化) [3] |

| ホームホワイトニング (高濃度) | $10\%$~$17\%$ 過酸化尿素 [6] |

中~高 (2週間〜1ヶ月で実感) [4] |

20,000円~70,000円 [4] |

高い (持続的な色調維持に優れる) |

| コンビネーション治療 | オフィス+ホーム | 最高 | 最も高額 | 最適 (即効性と持続性の両立) |

III. 高濃度ホワイトニングにおける臨床リスクマネジメント:知覚過敏対策

高濃度ホワイトニングは効果が高い反面、副作用として知覚過敏のリスクを伴う。これは、治療の強度に比例して発生しやすくなるため、適切な予防と対処プロトコルが必要となる。

3.1. 知覚過敏(Hypersensitivity)の発生機序と高濃度薬剤の影響

知覚過敏は、オフィスホワイトニングで使用される高濃度のホワイトニング剤が、一時的に歯の表面構造(エナメル質)に影響を与え、象牙細管への刺激が伝わりやすくなることで発生する [5, 7]。通常、この症状は一時的なものであるが、患者の不快感を最小限に抑え、治療継続を可能にするための管理が重要である。

3.2. 知覚過敏の予防的アプローチと応急処置プロトコル

刺激物の回避と応急処置

ホワイトニング後に歯がしみる症状が出た場合、冷たい飲み物や熱い食べ物、その他の刺激物を避け、ぬるま湯でのうがいを心がけることが基本的な応急処置となる [7, 8]。これは、歯への熱的・化学的刺激の増悪を防ぎ、症状の自然な回復を促すためである。

鎮静化成分の活用

知覚過敏の症状を軽減するためには、硝酸カリウムや乳酸アルミニウムといった成分が含まれた知覚過敏用の歯磨き粉を使用することが効果的である [7]。これらの成分は、歯の神経を鎮静化させ、しみる感覚を軽減する作用がある [9]。

この知覚過敏用歯磨き粉の使用は、単なる痛みの対処ツールに留まらない。市販されている専門的なメンテナンス用歯磨き粉の中には、ステイン除去成分(ポリリン酸ナトリウム、PEG)と知覚過敏抑制成分(硝酸カリウム)を両方含む製品が存在する [9]。したがって、知覚過敏用歯磨き粉は、高強度治療後のリスク軽減と、着色しやすい体質を持つ患者の再着色防止という、二重の役割を果たす必須の日常メンテナンスツールとして位置づけられるべきである。

継続的な症状への対応

しみる症状が48時間以上続く場合、それは単純な薬剤反応ではなく、虫歯や歯茎の炎症などの基礎疾患が原因である可能性がある [7]。この場合、自己判断で対応せず、速やかに歯科医院を受診し、専門的な診断を受けることが不可欠である。症状によっては、鎮痛剤の服用が一時的な痛みの緩和に有効な場合もある [8]。

知覚過敏の予防と対処法

| 対処プロトコル | 推奨される行動/成分 | 目的 |

|---|---|---|

| 予防的日常使用 | 硝酸カリウム、乳酸アルミニウム配合歯磨き粉 | 神経の鎮静化、日常的な刺激の軽減 [7, 9] |

| 施術直後の応急処置 | 冷熱刺激の回避、ぬるま湯うがい | 痛みの増悪防止、症状の自然回復促進 [7, 8] |

| 症状が長期化した場合 | 歯科医院での専門診断 | 基礎疾患(虫歯、炎症)の除外と治療 [7] |

IV. 着色しやすい生活習慣を持つ人のための戦略的メンテナンス:PCCプロトコル

ホワイトニング治療の成功は、治療後のメンテナンスの質に大きく依存する。特に喫煙者やコーヒー常飲者は、再着色のリスクが非常に高いため、専門的クリーニングとセルフケアを組み合わせた厳格なメンテナンスプロトコル(Professional Care & Cleaning, PCC)の実行が必要である。

4.1. ホワイトニング後の「着色脆弱期間」の厳格な管理

ホワイトニング治療直後の24時間から48時間は、歯の表面構造が漂白作用によって一時的に変化し、新たな色素の吸着が特に起こりやすい「脆弱期間」であると認識されている [3]。この期間中に、コーヒー、紅茶、赤ワイン、濃い色のベリー類などの色素摂取や、タバコ製品の摂取を避けることが、ホワイトニング効果の維持に絶対的に必要となる [3]。

喫煙者に対する具体的指示として、オフィスホワイトニング中であっても、施術後24時間以内の喫煙は厳に控えるべきである [10]。この短期間の遵守を怠ると、高強度治療に投じた努力が即座に無効化される最大のリスク要因となる。

4.2. 再着色を最小限に抑えるための専門的口腔衛生プロトコル

再着色を効果的に防ぐためには、日常のセルフケアにおいて、着色除去に特化した有効成分を含む歯磨き粉を継続的に使用することが重要となる。

専用歯磨き粉の化学的分析

- タバコのヤニ(タール)対応: タバコのヤニ汚れが気になる人にとって、ポリエチレングリコール(PEG)は特に有用な有効成分である。PEGはタールを溶かして落とす作用を持ち、喫煙者のメンテナンスにおいて中核的な役割を果たす

[9]。 - 広範な着色対応: ポリリン酸ナトリウムは、歯の表面の着色汚れを浮かせて、ブラッシングによる除去を助ける作用があり、さまざまな着色汚れに対応した美白を目指す

[9]。 - 複合的ケア: 理想的な製品は、これらの美白成分に加え、殺菌作用のある成分(例:ラウロイルサルコシンナトリウム、イソプロピルメチルフェノール)や、前述の知覚過敏抑制成分(硝酸カリウム)を併せ持つものである

[9]。これにより、着色防止、歯周病予防、知覚過敏抑制という複合的な口腔リスクに同時に対応することが可能となる。

4.3. 専門的クリーニング(PCC)の頻度設定

喫煙や高頻度の着色習慣を持つ人々は、セルフケアの徹底だけでは着色の蓄積を防ぎきれないため、定期的な専門家による介入が不可欠となる [11]。

- 喫煙者の推奨頻度: 喫煙者は、タールによる強固な着色に加え、タバコの煙に含まれる有害物質の影響で歯石や歯垢がつきやすくなる

[11]。そのため、通常の目安よりも高頻度となる1〜3ヶ月に1回のクリーニングが推奨される[11]。 - 着色習慣者の推奨頻度: コーヒーやお茶、赤ワインなど、着色しやすい飲み物を頻繁に摂取する習慣がある方は、2〜3ヶ月に1回のクリーニングが適している

[11]。

この高頻度な専門的クリーニングは、ホワイトニング効果の持続を目的とするだけでなく、歯石や歯垢の除去、歯周病の予防、そして虫歯の早期発見・早期治療にもつながり、歯の寿命を延ばす統合的な予防医学的投資として位置づけられるべきである [11]。ただし、着色除去を主目的とするクリーニングは、審美目的と見なされ、保険が適用されない場合があるため、患者は費用面も考慮して継続的な頻度を計画する必要がある [11]。これにより、これらの習慣を持つ人がホワイトニング効果を維持するためには、高額な治療費とは別に、高頻度かつ継続的なメンテナンス費用を予算化する必要があることを示唆する。

着色習慣者向けの戦略的メンテナンスプロトコル

| 戦略的要素 | 推奨頻度/使用期限 | 目的 | 推奨有効成分例 |

|---|---|---|---|

| 専門的クリーニング (PCC) | 1〜3ヶ月に1回 (喫煙者/高着色者) | タール/色素の除去、歯周病予防、虫歯チェック [11] |

– |

| 脆弱期間中の制限 | 施術後24〜48時間厳守 | 新たな色素沈着の化学的吸着防止 [3, 10] |

コーヒー、タバコ製品、赤ワインなど回避 |

| 自宅でのステインケア | 毎日のブラッシング | 着色汚れの溶解・除去、知覚過敏抑制 [9] |

ポリエチレングリコール (PEG)、ポリリン酸ナトリウム、硝酸カリウム |

V. 長期的な審美性と健康の維持:統合的アプローチ

ホワイトニングは単なる一時的な美容処置ではなく、口腔衛生を高いレベルで維持するためのライフスタイル全体に関わるコミットメントである。

5.1. ホワイトニングの持続を目的としたライフスタイル調整の提言

ホワイトニング効果を最大限に持続させるためには、着色リスク要因の最小化が不可欠である。理想的には、喫煙本数を減らす、あるいは禁煙することが、再着色を防ぐ上で最も効果的で強力な戦略となる。コーヒーや紅茶の摂取については、ストローを使用して歯面との接触時間を短縮する、飲用後すぐに水で口をすすぐ、またはブラッシングを行うといった工夫が有効である。

口腔衛生習慣の徹底もまた重要である。毎日の丁寧なブラッシングに加え、デンタルフロスや歯間ブラシを適切に使用し、セルフケアレベルを高く維持できている場合、比較的長い間隔でのクリーニングでも十分な場合がある [11]。しかし、継続的な喫煙や高頻度の飲色習慣がある場合、PCCは単なるオプションではなく必須の習慣となる。習慣を変えられない場合は、それに伴う衛生的な負荷とリスク(歯周病、口臭)を受け入れ、専門家による頻繁な介入を計画に組み込む必要がある。

5.2. 定期的な検診と審美治療の統合的役割

ホワイトニングによって得られた高い審美意識は、口腔全体の健康維持に繋がる重要な動機付けとなる。定期的なクリーニングは、着色除去だけでなく、歯石除去、歯周病予防、およびむし歯の早期発見・早期治療を同時に行う機会を提供し、結果として歯の寿命を延ばすことにつながる [11]。

着色しやすい体質や生活習慣を持つ人にとって、歯科医師や歯科衛生士といった専門家とのパートナーシップは、単なる美容の維持だけでなく、将来的な大規模治療を避けるための戦略的な予防策であり、歯の健康寿命を確保するための必須事項である。

VI. 結論:高強度着色を持つ患者のための専門的ホワイトニングロードマップ

タバコやコーヒーによる頑固な外因性着色は、適切なプロトコルに従うことで十分に改善し、その効果を持続させることが可能である。

本分析に基づき、高強度な着色を持つ患者に対して推奨される専門的ロードマップは、即効性の高いオフィスホワイトニング(レーザー併用を含む)と、持続的な色調維持のための高濃度ホームホワイトニングを組み合わせた「コンビネーション治療」である。

この治療への投資を長期的な成果に繋げるための成功の鍵は、治療自体の強度だけでなく、その後の厳格なメンテナンス戦略の遵守にある。具体的には、施術後24~48時間の「着色脆弱期間」における喫煙および着色飲料の摂取禁止 [3, 10]、そしてタールやニコチンの再付着に対抗するための1〜3ヶ月ごとの高頻度な専門的クリーニング(PCC) [11]が必須条件となる。

最後に、高濃度薬剤の使用には知覚過敏のリスクが伴うこと、また、高濃度ホームホワイトニングを実施する際には、専用のマウスピースを作成し、歯科医師の厳格な指導を厳守しなければならないこと [5, 7]を再認識し、安全性を最優先した治療計画の策定が求められる。