ホワイトニングの「失敗」を正しく理解するために。

投稿日:2025年09月23日

最終更新日:2025年09月24日

ホワイトニングの効果が思うように出なかったのか?を理解するための総合分析レポート

第1部:序論 – ホワイトニングの「失敗」を正しく理解するために

1.1. ホワイトニングにおける「失敗」の定義と、効果の限界

ホワイトニングを試みた際、「思ったより白くならない」「色ムラができた」といった結果に直面し、これを「失敗」と認識するケースは少なくありません。しかし、このような現象の多くは、施術そのものの技術的な問題ではなく、ホワイトニングの作用メカニズム、個人の歯の構造、あるいは特定の生活習慣に起因するものであり、その性質上の限界から生じるものです。ホワイトニングで効果が見られない歯には、遺伝や体質、過去の治療歴など、様々な原因が考えられます1。

特に重要なのは、ホワイトニングが天然歯にのみ作用する医療行為であるという根本的な性質です。詰め物や被せ物、ブリッジなどの人工歯は、ホワイトニング剤の作用対象外であるため、元の色のまま変化することはありません2。また、神経のない歯や、特定の抗生物質の影響で変色した歯など、歯の内部に原因がある変色に対しても、通常のホワイトニングでは十分な効果が得られないことが多いです1。したがって、「失敗」という現象を正確に理解するためには、単なる施術結果の良し悪しだけでなく、自身の歯がホワイトニングの作用が及ぶ範囲内にあるのかを事前に把握することが不可欠となります。

1.2. 天然歯の構造とホワイトニングの作用メカニズム

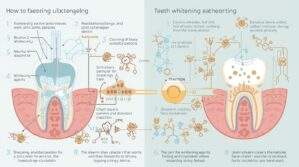

ホワイトニングの作用機序を理解することは、なぜ効果が出ないのかを解明する上で核心的な要素です。天然歯は、表面の半透明な層であるエナメル質と、その内側にある黄色みがかった象牙質の2つの主要な層から構成されています1。歯の色は、主にエナメル質の厚みと透明度、そしてその下にある象牙質の色によって決まります2。

歯科医院で行われるホワイトニングでは、過酸化水素や過酸化尿素といった薬剤が用いられます。これらの薬剤がエナメル質を通過して象牙質に浸透し、色素を分解することで歯を白くします5。このプロセスは歯を削ることなく、化学的な力で歯本来の色調を明るくするため、歯へのダメージは最小限に抑えられます6。

多くの人がホワイトニングに対して、全ての歯が均一に真っ白になるという期待を抱きがちです。しかし、この作用メカニズムを深く掘り下げると、期待と現実のギャップが生まれる原因が明らかになります。例えば、生まれつきエナメル質が薄い人の場合、内部の象牙質の黄色が強く透けて見えるため、ホワイトニングで象牙質を白くしても、効果が十分に実感しにくいという状況が生じます1。このように、ホワイトニングの効果は、個人の歯の構造や状態に深く依存しているため、自身の歯質に関する知識を持つことが、不必要な「失敗」という認識を避ける上で極めて重要となります。

第2部:ホワイトニングで効果が出ない構造的・体質的原因と、その現実的な対策

ホワイトニングで期待した効果が得られない原因の多くは、施術そのものの問題ではなく、個々の歯が持つ固有の特性や、過去に受けた治療に起因するものです。これらの原因を理解することは、無駄な施術を避け、より適切な代替治療法を選択する上で不可欠です。

2.1. 歯の固有の特性に起因する原因

- エナメル質が薄い・象牙質の色が濃い: 歯の表面を覆うエナメル質が薄い場合、その内側にある黄色みがかった象牙質の色が透けて見えやすくなります1。ホワイトニングは象牙質の色を分解しますが、エナメル質が薄いと効果が十分に実感しにくいことがあります2。

- 遺伝的に歯の色が濃い: 遺伝的に歯の色が濃い人は、ホワイトニングの効果に限界があることがあります2。

- すでに十分白い歯: 過去にホワイトニングをした経験がある人や、シェードガイドでB1程度の白さがあるなど、もともと歯が白い人は、さらなる変化を感じにくいことがあります1。

2.2. 特定の歯の状態に起因する原因

- 神経がない歯(失活歯): 歯の治療で神経を抜いた歯は、内部から変色が進むため、通常のホワイトニングでは白くすることができません1。このようなケースには、歯の内部に直接薬剤を注入して漂白する「ウォーキングブリーチ」という特殊な治療法が有効です3。

- 抗生物質による変色(テトラサイクリン歯): 子どもの頃に特定の抗生物質を服用したことが原因で、歯にグレーや縞模様の変色が生じることがあります2。この変色はホワイトニングでは完全に除去することが難しい場合が多く、重度の変色にはラミネートベニアやセラミッククラウンといった治療が推奨されます3。

- ホワイトスポット: 歯に元々ある白い斑点(ホワイトスポット)は、ホワイトニングによって周囲の歯が白くなることで、一時的に目立ちやすくなることがあります9。多くの場合、時間の経過や再施術によって全体の色が馴染んで目立たなくなりますが、レジン修復やラミネートベニアも選択肢となります12。

- 金属による変色: 歯の詰め物や被せ物に使われている金属が溶け出し、歯を変色させることがあります1。この種の変色はホワイトニングでは改善されないため、金属を白い詰め物に交換するか、歯のマニキュアを塗布するなどの対策が必要です。1

2.3. 既存の歯科治療歴に起因する原因

- 詰め物・被せ物、ブリッジなどの人工歯: ホワイトニングは天然歯にしか効果がないため、セラミックやレジン、インプラントなどの人工歯は白くなりません1。このため、ホワイトニングで周囲の歯が白くなると、人工歯との間に色の差が生まれ、見た目の不調和が生じることがあります1。この場合、ホワイトニング後に、白くなった歯の色に合わせて人工歯を作り直すことが一般的です1。

以下の表は、ホワイトニングで効果が出にくい歯の種類と、それぞれに推奨される現実的な対策をまとめたものです。

| 歯の状態 | 効果が出にくい理由 | 推奨される代替治療法 |

|---|---|---|

| エナメル質が薄い/象牙質の色が濃い | 象牙質の黄色みが透け、ホワイトニング効果が実感しにくい1 | エナメル質を守るケア3、オフィスホワイトニングとの併用2 |

| 神経がない歯(失活歯) | 内部から変色しているため、通常のホワイトニングが効かない2 | ウォーキングブリーチ3 |

| 抗生物質(テトラサイクリン)による変色 | 歯の内部が変色しているため、効果が出にくい2 | ラミネートベニア、セラミッククラウン3 |

| 詰め物・被せ物などの人工歯 | 天然歯ではないためホワイトニング剤が作用しない3 | ホワイトニング後に色を合わせて人工歯を作り直す1 |

| ホワイトスポット(斑点) | ホワイトニングで周囲の歯が白くなり目立ちやすくなる9 | ホワイトニング継続12、コンポジットレジン修復、ラミネートベニア9 |

| 根元部分の着色 | 象牙質が露出し、薬剤が届きにくく、唾液で流れやすい8 | オフィスホワイトニングとの併用2、セラミッククラウン8 |

第3部:施術方法や使用上の問題に起因する「失敗」事例と具体的対策

ホワイトニングで効果が得られない、あるいは健康上のトラブルが生じる原因は、個人の歯質だけでなく、施術方法や使用手順の問題にも起因することがあります。これらの多くは、正しい知識と手順によって回避可能なものです。

3.1. 施術効果に関する失敗

- 「思ったより白くならない」: ホワイトニングの効果は一度の施術で完結するものではありません10。特にホームホワイトニングは、毎日継続して使用することで徐々に効果が現れるものです1。マウスピースの装着時間が短すぎたり、薬剤の量が不足していたりすると、期待する効果が得られません2。オフィスホワイトニングも、一度で理想の白さに達しない場合があり、複数回の施術が推奨されることがあります6。

- 「色ムラやまだら模様ができる」: ホームホワイトニングでは、薬剤を均一に塗布できていなかったり、マウスピースの適合が悪く、薬剤が歯全体に行き渡らなかったりすることが、ムラが生じる主な原因となります9。また、歯並びが悪いと光が均等に当たらず、ムラが生じることもあります14。適切な薬剤の塗布量と、歯にぴったりと密着するマウスピースの使用が不可欠です9。

3.2. 健康被害に関する失敗

- 「歯や歯茎の痛み(知覚過敏)」: ホワイトニングは、歯の表面を保護する膜「ペリクル」を一時的に剥がすため、施術直後は冷たいものや熱いものに敏感になり、痛みを感じやすくなることがあります10。この症状は通常、1〜2日でペリクルが再形成されるとともに和らぎます11。しかし、薬剤の濃度が高すぎる場合や、装着時間が長すぎる場合、あるいは元々知覚過敏がある場合は、痛みが強くなる可能性があります4。

- 「歯茎の炎症や火傷」: ホワイトニング剤が歯茎に付着し、保護が不十分なまま施術を行うと、歯茎がただれたり、炎症を起こしたりすることがあります6。施術中に少しでも痛みや違和感を感じた場合は、すぐに歯科医師や歯科衛生士に伝えることが重要です10。

- 「歯の表面が荒れる」: 施術直後、一時的に歯の表面がざらざらしたような違和感を覚えることがありますが、これは時間とともに元に戻ります10。ただし、市販のホワイトニング製品に配合されている研磨剤による過度な歯磨きは、エナメル質を傷つけ、結果として着色しやすくなるリスクがあります。5

3.3. セルフホワイトニングの限界とリスク

「手軽さ」や「低費用」から、セルフホワイトニングを選択する人も増加傾向にあります16。しかし、セルフホワイトニングは、医療機関での施術とは根本的に異なる点があり、その効果とリスクを正しく理解する必要があります。

医療機関で用いられる過酸化水素や過酸化尿素は、劇薬に指定されており、国家資格を持つ歯科医師や歯科衛生士のみが取り扱うことが許されています5。一方、セルフホワイトニングサロンや市販品では、これらの漂白成分を使用することができません5。その効果は、あくまで歯の表面に付着した着色汚れを落とす「クリーニング」の域に留まり、歯の色そのものを白くする「ホワイトニング」効果は期待できません5。

さらに、歯科医院での事前チェックがないため、虫歯や歯周病といった口腔内の異常を見過ごし、トラブルを悪化させるリスクもあります4。また、使用方法を誤ると、色ムラが生じたり、歯の表面を傷つけたり、あるいは海外製の高濃度薬剤を使用することで知覚過敏や神経を損傷する危険性も指摘されています5。

以下の表は、医療機関でのホワイトニングとセルフホワイトニングの主な違いをまとめたものです。

| 特徴 | 医療機関でのホワイトニング (オフィス/ホーム) | セルフホワイトニング |

|---|---|---|

| 施術者 | 国家資格を持つ歯科医師・歯科衛生士5 | 専門資格を持たないスタッフ5 |

| 使用薬剤 | 過酸化水素、過酸化尿素など5 | リンゴ酸、ポリリン酸ナトリウム、研磨剤など5 |

| 効果 | 歯本来の色以上に白くすることが可能5 | 歯の表面の着色汚れを落とすのみ5 |

| 事前処置 | 虫歯・歯周病チェック、クリーニング4 | 事前チェックがない5 |

| 主なリスク | 知覚過敏、歯茎の炎症など10 | 効果不確実、色ムラ、歯の表面の損傷、口腔内トラブル見落とし5 |

第4部:ホワイトニング以外の選択肢と専門家への相談

ホワイトニングが唯一の解決策ではないことを理解することが、自身の歯を美しくするための最良の道です。「ホワイトニングが効かない」と判断した場合、それは施術の適用範囲外の課題であり、代替治療法こそが本質的な解決策となる可能性があります。

4.1. ホワイトニング以外の代替治療法

- ウォーキングブリーチ: 神経を抜いた歯の変色に対して、歯の内部に直接薬剤を注入して漂白する方法です3。

- ラミネートベニア: 歯の表面を薄く削り、セラミック製の薄い板を貼り付けて白く見せる方法です3。テトラサイクリン歯など、ホワイトニングで改善が難しい重度の変色にも有効です3。

- セラミッククラウン: 歯全体を覆うセラミックの被せ物で、変色だけでなく歯の形や歯並びも同時に改善できる審美性の高い治療法です7。

- コンポジットレジン/歯のマニキュア: 歯をほとんど削らずに行うことができる治療法で、ホワイトスポットや金属による変色を隠す目的にも使用されます1。

4.2. 信頼できる歯科医院を見極めるポイント

ホワイトニングの成功は、施術そのものの技術だけでなく、事前の「正確な診断」と「正しい治療計画」に大きく依存しています。自己判断で原因を探すのではなく、まずは専門家である歯科医師に相談し、自身の歯がどのタイプの変色であるかを正確に診断してもらうことが最も重要です。

丁寧なカウンセリングを通じて、個人の歯の状態や希望を丁寧に聞き、適切な治療法を提案してくれる歯科医師を見極めるべきです3。また、ホワイトニングの効果を最大化し、リスクを回避するためには、施術前の虫歯や歯周病のチェック、そして歯垢や歯石のクリーニングが不可欠です4。これらの事前準備を怠らない歯科医院を選択することが、安全かつ効果的なホワイトニングへの第一歩となります。

第5部:効果を長持ちさせるための日常ケア

ホワイトニングの成功は、施術後も継続する日々の努力によって左右されます。「色戻り」という現象は、施術の効果が持続しないという観点から、これもまた「失敗」の一種と見なすことができます。適切な日常ケアは、この失敗を防ぐ重要な予防策です。

5.1. ホワイトニング後の食事・飲水習慣

ホワイトニング直後の歯は、表面の保護膜「ペリクル」が一時的に剥がれているため、色素が非常に沈着しやすい状態にあります10。特に施術後24時間から48時間は、コーヒー、紅茶、赤ワイン、カレー、チョコレートなど、色の濃い飲食物を避けることが重要です10。食事や飲水をする際は、色素が直接歯に触れるのを避けるために、ストローを使用するなどの工夫も有効です15。

5.2. 正しい歯磨きとオーラルケア用品の選び方

食後はできるだけ早くうがいやブラッシングを行うことで、着色を防ぐことができます14。歯の表面を傷つけやすい研磨剤が含まれていない歯磨き粉や、歯の表面をコーティングする成分(ポリリン酸ナトリウムなど)が配合されたホワイトニング専用歯磨き粉を選ぶことが推奨されます15。デンタルフロスや歯間ブラシを併用して、歯の隙間の汚れを徹底的に除去することも、白さを維持する上で有効な手段です6。

5.3. 定期的なメンテナンスの重要性

ホワイトニングの効果は永続的なものではありません6。白さを維持するためには、時間の経過とともに生じる再着色に対応し、定期的なメンテナンスホワイトニングや、歯科医院でのプロフェッショナルクリーニングを受けることが不可欠です6。

第6部:結論

ホワイトニングにおける「失敗」の多くは、施術の適用範囲外の課題や、事前の知識不足によって生じるものです。本報告書では、その原因を「歯の固有の特性」と「施術方法や使用上の問題」の二つの側面から詳細に分析しました。

結論として、ホワイトニング成功の鍵は、自己判断ではなく、専門家との連携にあると言えます。

「白くならない」と感じた場合、それは単なる施術の失敗ではなく、歯の変色のタイプがホワイトニングの作用機序に適合しない可能性を示唆しています。この場合、ウォーキングブリーチやラミネートベニアといった代替治療法こそが、本質的な解決策となります。したがって、最も重要な最初のステップは、信頼できる歯科医院で自身の歯の状態を正確に診断してもらうことです。

ホワイトニングは、歯を安全に美しくするための優れた選択肢です。しかし、その効果を最大限に引き出し、後悔のない結果を得るためには、自身の歯質を理解し、適切な知識に基づいた方法を選択することが求められます。ホワイトニングは、歯を美しくするための旅であり、その始まりは、信頼できる専門家との対話からであると認識することが重要です。

歯科医師 岡本恵衣

経歴

2012年:松本歯科大学歯学部を卒業

2013年:医療法人スワン会スワン歯科で研修

2014年:医療法人恵翔会なかやま歯科に勤務

2024年:K Dental Clinic開業

2020年:WhiteningBAR(株式会社ピベルダ)に勤務